國立臺灣師範大學(碩士) 張尹嚴

指導教授:陳翠蓮

本論文主要研究過去普遍被稱為「政治犯監控」的特殊分子考管制度,這樣的監控機制影響政治犯及其家屬的生活甚鉅,但以往受限於檔案的開放,較少有相關討論。隨著政治檔案條例的實施,國安局、警政署等情治機關的檔案陸續公開,因此得而窺見更多情治體系的運作過程。

本文即藉由分析新徵集的官方檔案及受難者的口述歷史,梳理特殊分子考管制度的建置與運作情況,並且探究情治機關、基層執法者以及特殊份子三者間的互動關係,以此說明國家權力滲透基層社會的過程及其阻礙,以及威權體制下的受監控者如何應對國家暴力的侵害。

監控機制的建置與分工

為預防國家已知的敵人再犯,情治機關自1950年起陸續將「自首分子」、「新生分子」、「特殊家屬」及「登記分子」劃定為監控對象,其中特殊家屬指得即是政治犯的家屬。警備總部在1963年時制定《特殊份子攷核管理作業規定》將上述四類人士合稱為「特殊分子」,利用著監視控制、輔導教化等手段,進行收編或鎮壓,希望達成「預防再犯」、「轉化思想」、「收編運用」的目的。

考管工作的統籌單位為警備總部,聽從於國家安全局及國防部的指導,而負責執行的機關還包含警務處、調查局、國防部總政治部,國民黨的中六組也參與其中。除任職於公務體系者交由各機關內的人事室(即俗稱的人二室)監控之外,一般民眾交由警務處負責,由各地警局藉由戶口查察的名義進行考管,並且控制他們的出入境、交友或是政治活動。

為了確保國家權力能夠順利滲透至基層社會,警備總部透過理性化的制度與統計分析,計算著監控人數、監控範圍,也利用分工體系及內部控管機制,希望妥善的配置執法量能。整體監控人數最高峰的時期約有1.5萬人,而在1960至80年代時監控人數約莫落在5千至8千人之間左右。

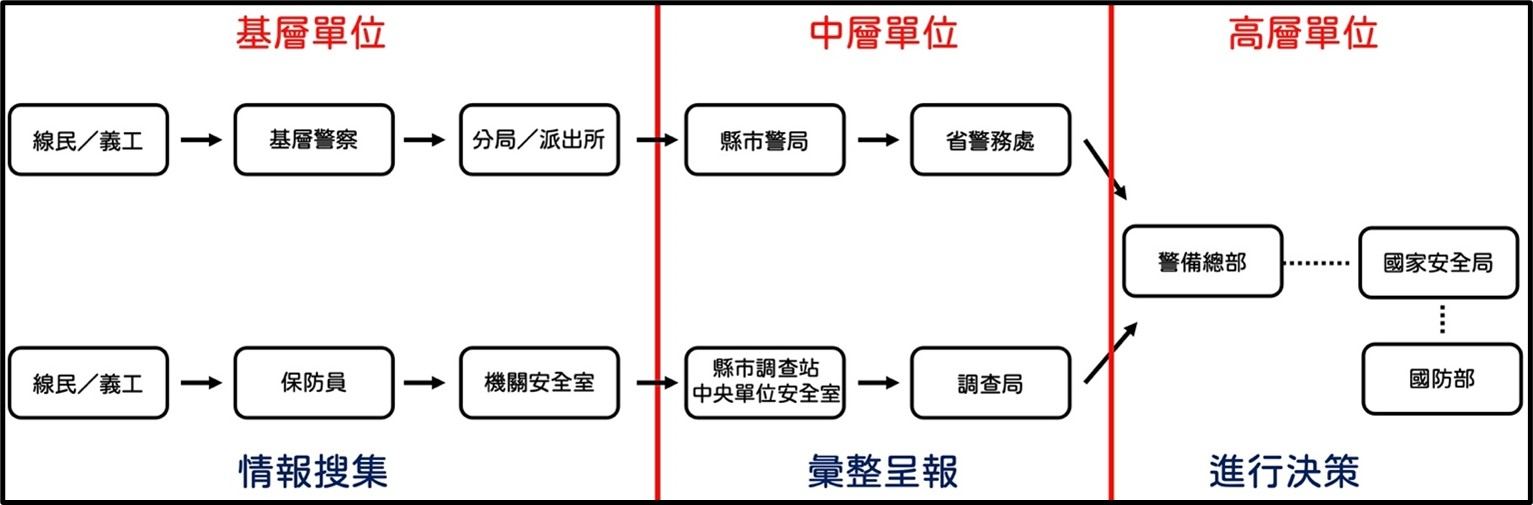

考管情報傳遞流程圖

圖片說明:本圖主要以社會保防、機關保防體系的資料傳遞流程進行繪製,統籌執行者為警備總部。

資料來源:構想參考並改寫自:蘇慶軒,〈情治人員如何說故事?從監控檔案解讀監視與控制的運作〉,發表於「無所不在的黨國-紀念張清溪教授學術研討會」,不當黨產處理委員會,2022。

監控制度的運行阻礙

然而,考管工作的執行情形卻不如情治單位所預期。考管制度期望能夠分辨「良莠忠奸」,對於「誠心向善」者施以懷柔、對於意圖謀反者施以鎮壓。不過特殊分子的思想轉化情形本就難以辨別,而國民黨政府為維持鎮壓的正當性,必須不斷鞏固敵人的狡詐形象,如國安局長王永樹就曾說「考管分子是治安上的毒瘤、安全危害的星火」,因此執法單位也陷於矛盾之中,多數時刻僅能將特殊分子視為敵人對待。不僅難以有效地輔導轉化、國家也因難以信任特殊份子,而無法撤銷考管,使得業務需求與規模難以縮減,最終造成的結果即是執法者的失序、教化與監視效果不彰。

龐大的監控業務需求導致執法者在執行業務時多感困難,不僅無法以秘密的方式進行,也難以換取民間社會的協力。在執法資源有限的情況下,上級機關僅能將業務壓力轉嫁給基層執法者;基層執法者則因為業務繁重,常利用上級難以直接監督的特性,透過怠惰、虛應等方式應付考管工作,更有執法者利用逼迫特殊分子失業或遷居推卸監控責任,因而加深國家暴力的侵害。

監控體制下的行動者面貌

在監控體制下的特殊分子並不是被動地受到國家迫害,有些人利用日常抵抗的形式進行反擊,應付執法者監視,包含利用欺瞞、交涉或甚至衝撞界線等方式,爭取更多的生存空間。例如受難者周坤如找尋到育達商職的教職後,曾向古亭分局謊稱他在從事臨時工,工作地點並不固定,古亭分局還通融他減少每個禮拜的報到次數。而受難者葉石濤也曾向管區員警說:「把我納入他所負責的監視人口中,對他一點好處也沒有,搞不好,如果萬一我惹出任何事端來,這豈非要他來負責任?」管區員警想通了便不再要求葉石濤申請流動戶口。就連成為情治機關運用人員的特殊分子,也不盡然順從於國家的指示,例如1971年涉入政治犯名單外洩案的蔡懋棠、孟祥柯,前者雖然為調查局的運用人員,每月甚至得支薪1000元,不過私底下卻仍從事反抗行動。後者則是應允成為運用人員,但卻從未積極回報資訊,對於政府的批評不斷。

在監控的制度性壓迫下,受難者們因考管制度而被國家排除於社會之外,為抵禦國家暴力的侵害,受難者們會團結彼此,互相協助、互相告知工作機會,這也成為受難者繼續從事政治反抗的伏流,因此當1980年代後威權統治開始鬆動時,受難者間的互動也陸續轉為公開,為解嚴前後50年代的受難者團體的成立立定基礎。從這些特殊分子的行動中即可以知道,就算在高壓的統治之下,受難者也未完全屈服於威權統治。

考管工作成效

在考管成效的評估上,情治單位受限於執法能力,其實僅能勉強達成基本的人身動態與表面活動的監控,而要轉變特殊分子的思想或吸收運用則有所侷限。不過因為受到執法者頻繁地濫權執法影響,受難者也容易在生活中感到監控的視線。在「可見的(基層執法者)」與「不可見的(監視體制)」交互作用下,即便執法成效有限,但依舊加劇著執法者無處不在的假象。因而也造成執法者認為管理成效不彰、但受難者覺得監控視線無所不在這種評價兩極的現象。

考管制度於1970年代末,受美國人權外交政策與臺灣國內民主運動影響,執法手段日趨緩和。然而,執法密度卻也更為嚴密。究竟這樣的監控何時結束?直至威權統治接近尾聲之際,情治機關仍希望延續考管制度。檔案不僅指出監控的情形直至2000年仍有紀錄,受難者盧兆麟的口述中也說直至出獄後每月仍遭到警察的盤問,直至陳水扁總統上任以後為止,雖然上述確切的執行狀況仍有待相關檔案的開放,不過這種被偵監的陰影也持續發酵,成為受難者心中難以揮去夢魘。

捐助慈林

捐助慈林

全球先進SSL 256bit傳輸加密機制

全球先進SSL 256bit傳輸加密機制